本站讯 近日,山东大学空间科学攀登团队行星科学课题组利用我国嫦娥六号月壤样品开展光谱学研究,在年轻月海的太空风化特征和月壤演化机制方面取得新认识,研究成果以“Space weathering properties of Chang’e-6 soils and implication for regolith evolution of young lunar maria”为题发表在国际天文学期刊The Astrophysical Journal Letters(《天体物理学杂志快报》,中科院一区top,影响因子8.8)。山东大学博士研究生卢学金为第一作者,凌宗成教授和陈剑助理研究员为该论文的共同通讯作者,山东大学为第一完成单位。

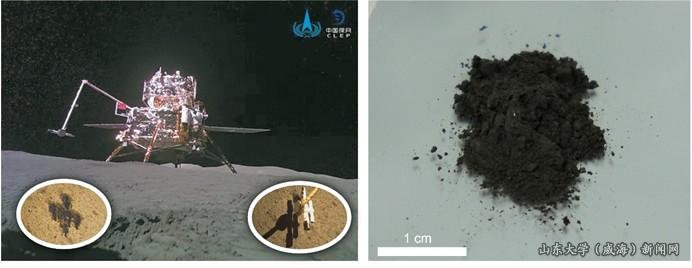

图 1:嫦娥六号月面着陆器及返回月壤样品。

一般认为,太阳风注入和微陨星轰击是月球表面物质太空风化的两种主要作用机制,然而,二者对月壤光学成熟度的相对贡献程度仍未厘清。我国嫦娥六号任务返回了人类首份来自月球背面的月壤样品(图 1),定年结果表明,嫦娥六号着陆区玄武岩年龄约为28亿年。因此,嫦娥六号月壤样品保存了28亿年以来着陆区风化层的演化历史,是介于嫦娥五号月海样品(~20亿年)和Apollo月海样品(>32亿年)之间的关键锚点,这为研究月壤太空风化特征和作用机制提供了不可或缺的研究对象。

团队开展了嫦娥六号月壤的可见/近红外反射光谱测量,利用实验室光谱揭示了返回月壤较为成熟的光谱特征(Is/FeO=65±10; OMAT=0.187±0.004),遥感光谱数据同样揭示了嫦娥六号着陆点较为成熟的月壤特性(Is/FeO=80±10; OMAT=0.14±0.02)。与遥感结果相比,嫦娥六号返回样品的成熟度降低了约20%。而在先前的嫦娥五号成熟度研究中,火箭尾流吹扫后的月表成熟度降低了约50%,这表明火箭尾流导致的成熟度降低程度可能与月壤样品的地质年龄负相关。

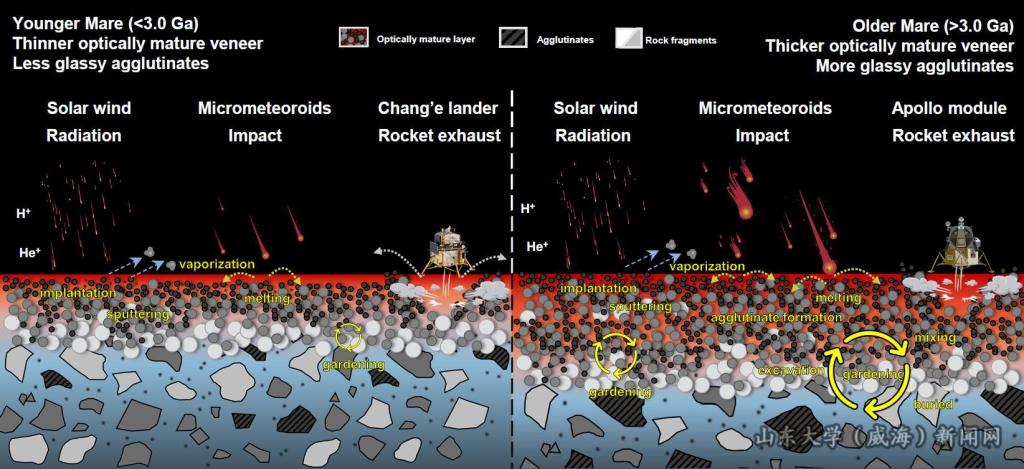

另一方面,与Apollo成熟月壤中平均黏结集块玻璃含量(50–70%)相比,嫦娥六号月壤样品中的玻璃含量不到30%。嫦娥六号月壤中高光学成熟度、低黏结集块玻璃含量的特征代表了月面一种独特的太空风化作用机制:在年轻月海的太空风化改造过程中,太阳风发挥了主导作用,导致月壤的高光学成熟特征,而微陨星轰击作用相对弱化,在月壤中产生的玻璃质物质含量则较少。

图 2:月壤风化层演化机制及月球外部空间环境变化。

在嫦娥六号和嫦娥五号着陆点等月球表面较年轻的月海单元,相对较弱的撞击作用导致风化层的翻耕效率和混合程度较低,黏结集块玻璃的产率下降,太阳风作用则在其月壤表面形成了较薄的光学成熟层。火箭尾流导致月表光学成熟层的干扰和破坏,埋藏在光学成熟层之下的次表层新鲜月壤更容易暴露出来,并被嫦娥系列任务采回。由于撞击程度的减弱和撞击体性质的改变,太阳风和微陨星撞击的相对贡献程度发生变化。该研究开展了嫦娥六号月壤的光谱学特征分析,综合月壤中较低黏结集块玻璃含量和着陆点较薄的光学成熟层,共同揭示了着陆点风化层中高光学成熟度、弱撞击改造的独特太空风化特征。研究结果表明,太阳风作用主导了月球表面30亿年以来年轻月海的太空风化过程,该结果对认识月球太空风化作用的来源和机制具有重要价值。

近年来,山东大学空间科学攀登团队行星科学课题组围绕深空探测国家战略需求,在月球与行星地质学、陨石学及天体化学、行星遥感与光谱学、行星探测载荷研制等方面取得了一系列研究成果,已在Nature Communications、Nature Astronomy等期刊发表SCI论文160余篇。团队先后承担了探月四期载荷研制、载人航天重大专项、国家自然科学基金重点、民用航天技术预先研究项目等重大科研项目。今后,团队将聚焦行星表面物质遥感与样品实验联合研究,打通“探测载荷-数据/样品-科学研究”的行星科学与深空探测研究全链条,实现自主原始创新能力的提升,为我国行星科学发展和航天强国建设贡献山大力量。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adbffc