本站讯 为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实,充分发挥社会实践作为高校思想政治工作实践育人的重要载体作用,2023年,文化传播学院积极响应校区号召,深入开展题材广泛、内容丰富、形式多样的社会实践活动,引导和帮助广大学子在与现实相结合的“大思政课”中受教育、长才干、作贡献。

赓续红色血脉,唱响时代旋律。文化传播学院学子走进教室课堂、街道社区、政府机关,运用青年视角、青年方式、青年话语,在一场场宣讲、调研中厚植家国情怀,绽放青年风采。沂蒙红源调研团前往沂水县革命烈士陵园、红嫂祖秀莲纪念馆、孟良崮战役纪念馆、垛庄镇中心学校、兰陵县文化与旅游局等地探索新时代沂蒙精神如何融入文旅教育事业,就如何更好地传承与弘扬沂蒙精神、红色基因进行探讨;“寻红色记忆,筑青春之梦”调研团以“三花”作品(山东作家冯德英描写革命战争时期胶东人民斗争生活的长篇小说《苦菜花》《迎春花》《山菊花》,简称“三花”)为例,以“讲故事、听故事、写故事”为脉络,通过重新研读“三花”著作和实地调研,探究历史发展中“三花”精神的“变”与“不变”,致力于讲好革命故事。

弘扬志愿精神,诠释服务之美。文化传播学院学子深入贯彻落实“乡村振兴,教育先行”的理念,走进社区、来到乡村、深入基层,为他人送温暖、为社会作贡献。“爱的三角”支教团聚焦乡村文化和乡村教育现状,探索“三角支教”帮扶机制实践和创新路径,赴陕西安康石泉、山东日照东港、安徽滁州明光开展爱心支教、实地教育调研、家访问询等活动,为教育资源均等化发展、乡村孩子健康成长贡献青春力量,助推乡村文化振兴高质量发展。在关注关照儿童生活发展的同时,学院学子同样把关照的目光投向老年人群体:失独不孤·“医”路守护实践团队聚焦失独老人就医难治病难的问题,探究失独老人与社区医护相结合的新途径,在走访调研三省基层社区医院与地方基层医疗机构的基础上,总结创设出了如何实现失独老人的医护关照的新方式。

脚步丈量山河,文明传承不息。文化传播学院学子凝结创新智慧,探寻文化脉络,进一步传承和弘扬中华优秀传统文化,发掘中华文化的宝贵价值。“寻根问祖”黄河源调研团重点展示黄河祭祀文化的文化认同地位及其与中华民族共同体意识的关系,探索铸牢中华民族共同体意识的有效途径。“戏”水长流调研团在深入研究掌握传统戏剧的文化底蕴上,针对我国戏剧产业发展现状,探究戏剧陷入困境的原因,深入基层走访各地,积极为戏剧推广发展建言献策,普及戏剧知识,宣传戏剧文化。万物成诗团队致力于研究古诗词在现代信息网络化媒介中的传播效能,从多视角多领域出发探究如何最大化清除网络场域中的文化壁垒,使诗词歌赋等传统典雅文化真正“飞入寻常百姓家”。

助力乡村振兴,诠释青年担当。文化传播学院学子积极投身社会实践,结合自身专业特点,服务乡村振兴。匠心报国团队聚焦乡村工匠面临的问题,从培育路径、培育体系、人才回流等多方面展开调研,为乡村工匠这一承载乡村手工业与乡村手工技术的群体发声,助力乡村手工技术保护。望乡烟火团队围绕餐饮业、服装业和批发零售业三大行业进行调研,结合不同行业发展特性,聚焦发展困境,探究民营经济发展的新路径。“腔圆字正,四海同音”调研团调研不同地区普通话推广的程度,尤其是部分乡村地区文化脱贫程度,将田野调查中获取的大量语料样本应用到网页纠音系统中,致力于在不断丰富系统内容、完善语料资源建设的路上帮助更多有提高普通话标准需求的人们,发出更标准的、字正腔圆的“中国声音”。

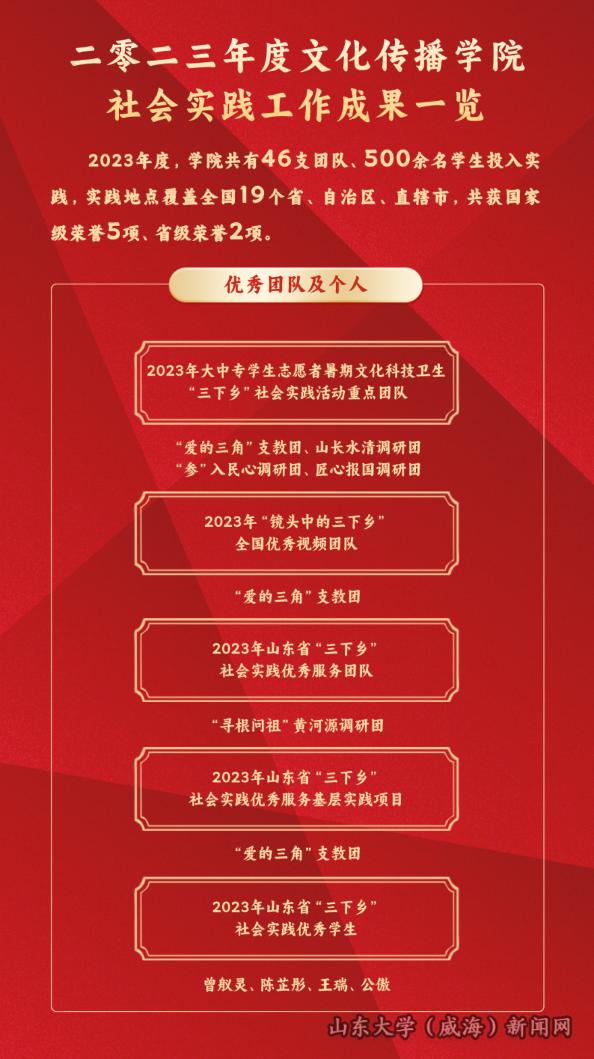

在祖国大地上受教育,在火热实践中长才干。2023年,学院围绕“立德树人”根本任务,将学生社会实践活动作为学院育人体系的重要组成部分,常态化开展寒暑假社会实践活动;举办特色品牌活动——“头脑风暴”社会实践方案书大赛、“成长成才百科书之双创实践大讲堂”等活动,为进一步深耕实践领域打好基础。

下一步,学院将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指引,聚集教育、科技、人才一体发展,引导和激励学生把握时代脉搏,进一步加强实践创新教育,上好润物无声的“大思政课”,赋能青年实践成才,在实践中传承山大精神,奉献青年力量,谱写中华民族伟大复兴征程上的青春华章。