编者按:勇担新使命,奋进新征程。学校第十四次党代会以来,威海校区党工委以高度的政治自觉,深入学习贯彻落实党代会精神,在思想认识、发展共识、工作意识等方面全面落实一体发展要求,以高质量党建引领威海校区实现了新的转型升级和跨越发展。回顾过去,展望未来,在第十五次党代会即将召开之际,威海校区党工委宣传统战部推出系列文章,全面呈现校区改革发展成就,激励校区师生勇担使命,敢闯敢创,全面图强,为加快建设担当民族复兴大任的世界一流大学贡献威海力量。本期推出第七篇《加强优势特色学科建设,推动有组织科研创新发展》。

威海校区始终把学术卓越作为核心价值追求,坚持“四个面向”,大力实施学术兴校战略,依托山东大学“双一流”建设规划,立足校区学科建设基础,重点加强优势特色学科群建设,加强有组织科研,着力推进“大平台、大团队、大项目、大成果”建设,取得一批原创性成果,校区服务国家战略需求和经济社会发展的能力显著增强。

立足错位发展布局优势学科。校区依托山东大学“双一流”建设规划,立足错位发展,以现有优势学科为基础,聚焦国家战略需求和学术前沿,推动构建起“理学、工科、人文、社科”四大版块协同发展的“雁形阵”,建设具有校区特色的学科集群和良好学科生态成效初显。

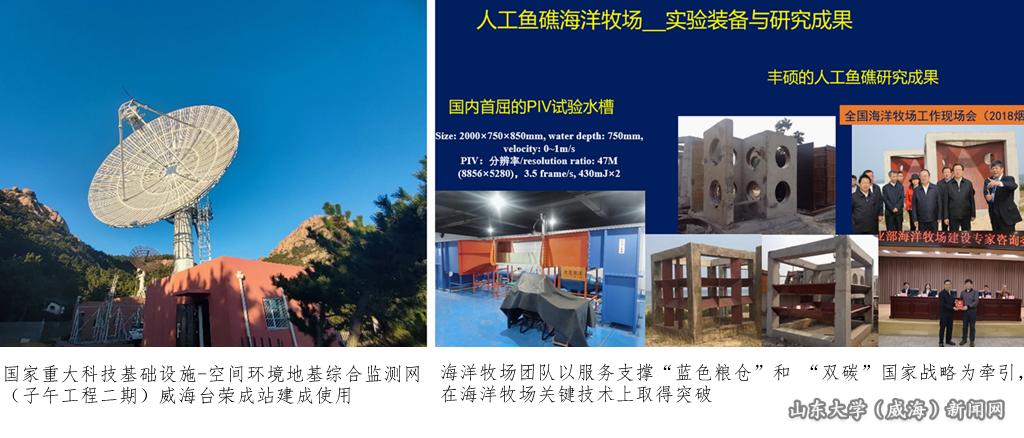

理学板块:聚焦特色学科 服务国家重大战略

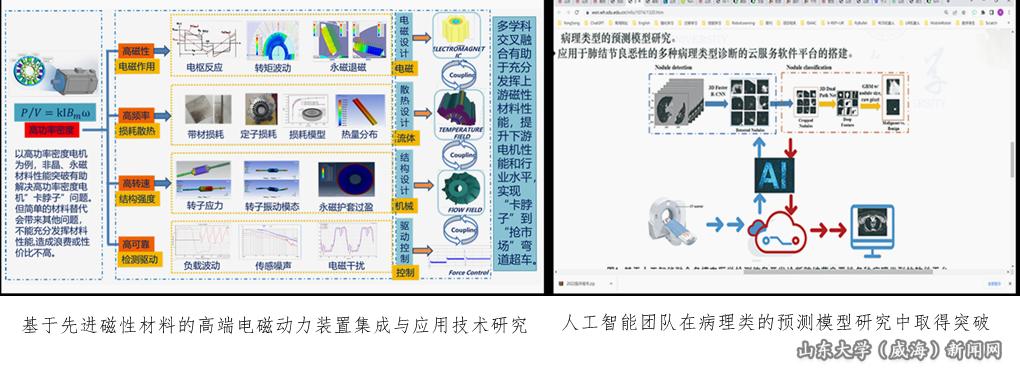

工学板块:强化交叉融合 提高科研创新能力

人文板块:践行新文科理念 推动传统文科提档升级

社科板块:坚持问题导向 建设高端智库团队

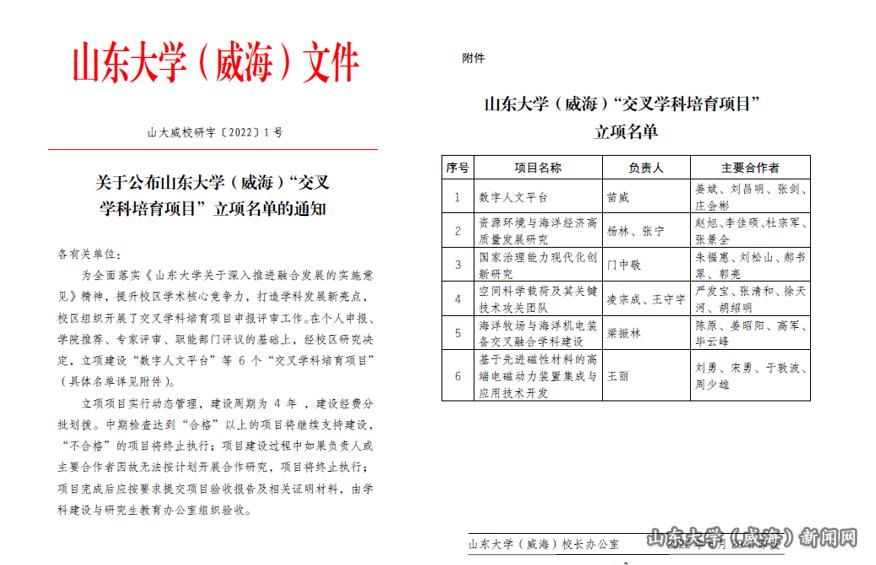

创新学术体系推动交叉融合。校区精准聚焦学科融合交叉,以重大科研项目为依托,以学科汇聚融合交叉为发力点,积极搭建学科交叉融合平台,开展交叉学科培育研讨,形成交叉学科新亮点,创新引领学科交叉融合发展再上新台阶。

校区学科交叉培育项目立项名单

校区举办首期学科交叉学术茶座

长江学者特岗教授凌宗成主讲导师讲坛

对接国家战略承担重大项目。校区坚定服务“国之大者”的目标导向,聚力有组织科研,前瞻谋划、周密部署、精心组织,积极推动各层次、各类科研项目的申报组织工作,建立重大项目、重大平台、重大团队的一体化申报论证机制,以科研范式与组织模式创新为校区科研事业高质量发展提供有力支撑保障。近5年来,承担国家级重大项目19项、重点项目23项、国家级人才项目10项,获批国家自然科学和社会科学基金等省部级以上项目653项,到账科研经费突破6亿元。

国家重点研发计划“国家PNT体系弹性化架构设计与关键技术示范验证”项目启动暨实施方案论证会召开

研究阐释党的十九届四中全会精神国家社会科学基金重大项目“构建科学有效的行政权制约监督体系研究”开题

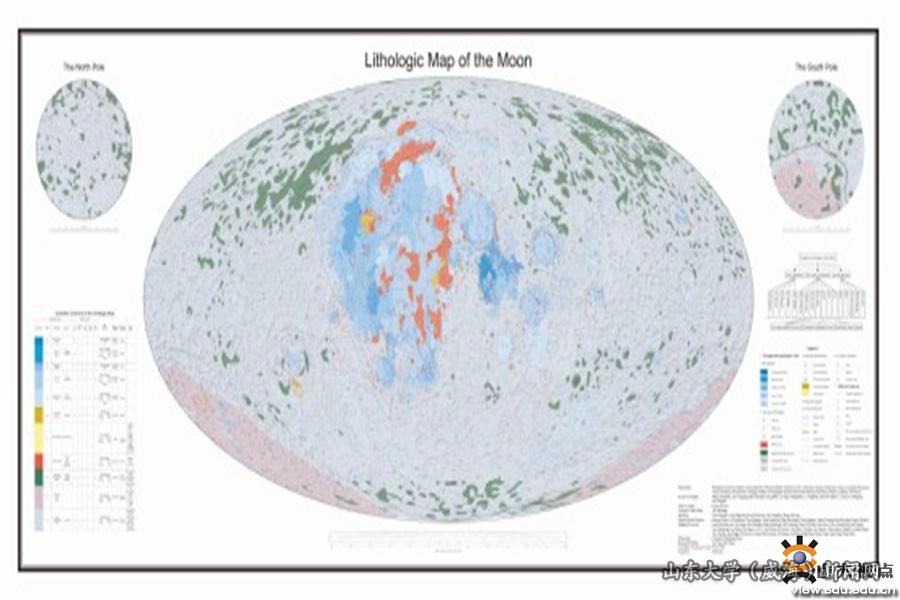

产出重大成果助力自立自强。校区坚持“四个面向”,紧盯科技前沿与国家重大战略需求,聚焦国家科技创新、产业升级的基础性、方向性问题,坚决贯彻“两个先行先试”,坚持学科引领,发挥优势,取得了一系列具有前瞻性、创新性及引领性的科研成果,为国家科技自立自强贡献山大力量。

绘制世界第一幅1:250万月球全月岩石类型分布图

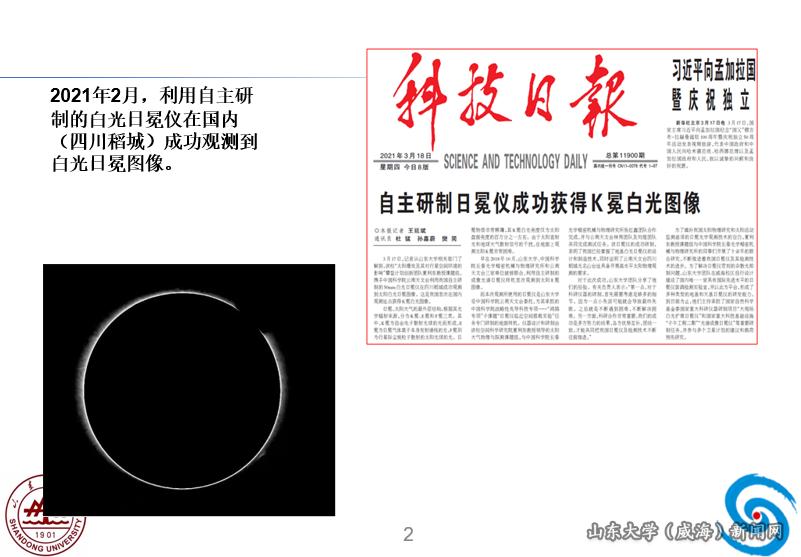

2021年2月,“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登计划创新团队夏利东教授课题组利用自主研制的白光日冕仪在国内(四川稻城)成功观测到白光日冕图像,该成果被《科技日报》头版头条予以报道

研制国内首台模拟火星环境条件科学实验舱(火星舱)

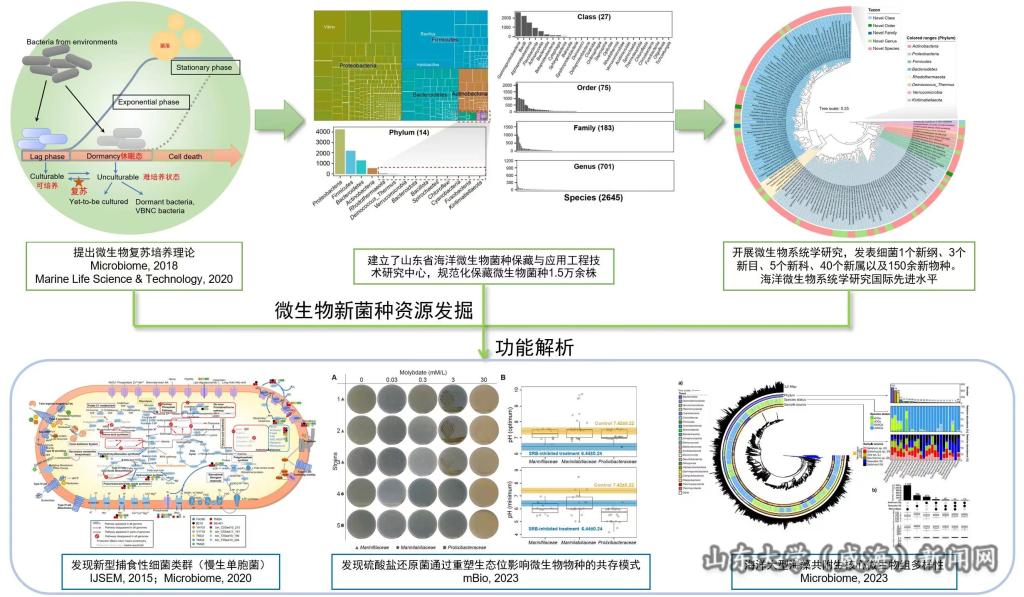

海洋微生物资源发掘与功能解析研究系列成果

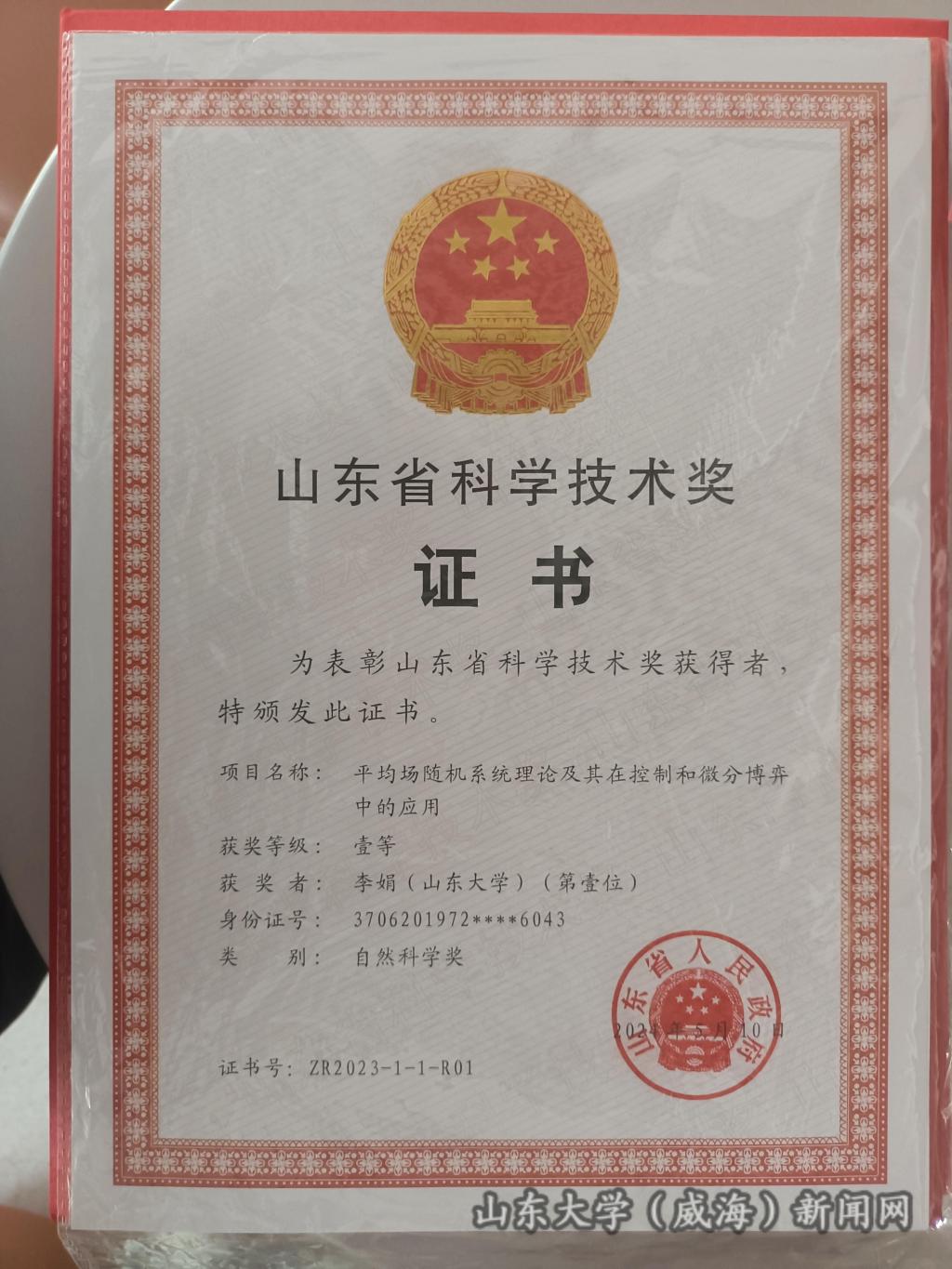

数学与统计学院李娟教授团队获2023年度山东省自然科学奖一等奖

坚定自信开创人文社科新局。校区坚持党的创新理论引领,以新担当新作为,深化习近平新时代中国特色社会主义思想学理化学科化研究阐释;以新思想新领域新赛道,组织力量深入研究阐释党的二十大提出的新论断,为马克思主义中国化时代化注入新动能。加强智库平台与智库成果建设,布局了山东大学国际问题研究院、自贸区研究院、蓝绿发展研究院、威海发展研究院、社会主义文献研究中心、人民代表大会制度研究中心与教育部区域国别备案中心等高端智库平台,2020-2023年学者们提交各级部门高质量智库成果并获采纳批示与推动落实150篇,其中获山东大学高水平智库成果认定近90篇,包括2篇顶级智库成果。

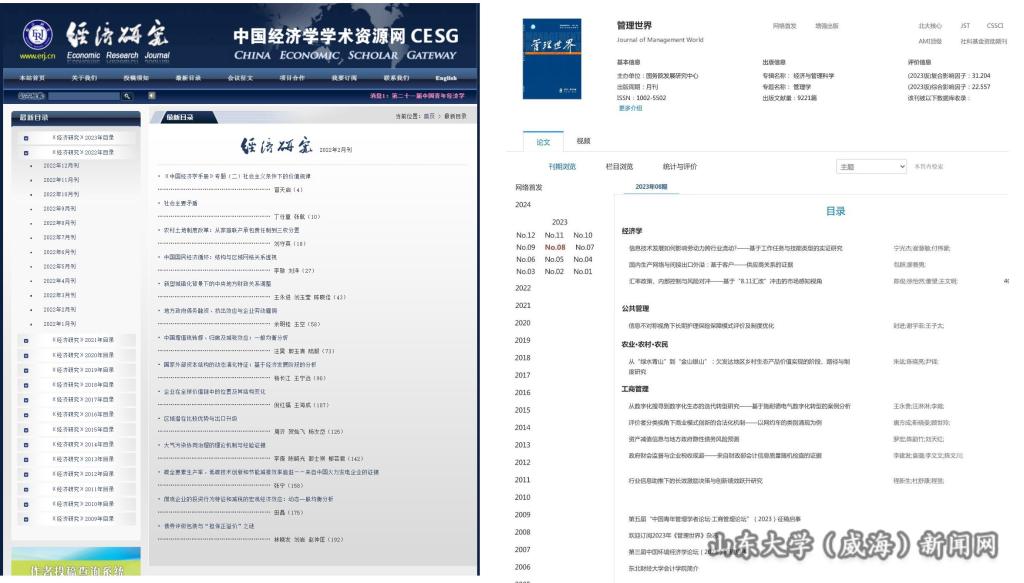

威海前沿交叉科学研究院张宁教授、商学院宁光杰教授分别在《经济研究》、《管理世界》发表研究论文

张红军教授《文学评论》发表研究论文

马克思主义学院(威海)主办的《马克思主义文化研究》入选AMI核心集刊

下一步,校区将继续在贯彻落实一体发展、融合发展战略的同时,坚持学科科研特色发展,不断加强人才梯队建设,加速落实新时代教育评价改革,“把底线、倡高线”,着力提升国家战略和中国式现代化的科研攻关能力和水平,为学校“双一流建设”和高质量发展凝聚澎湃动力。