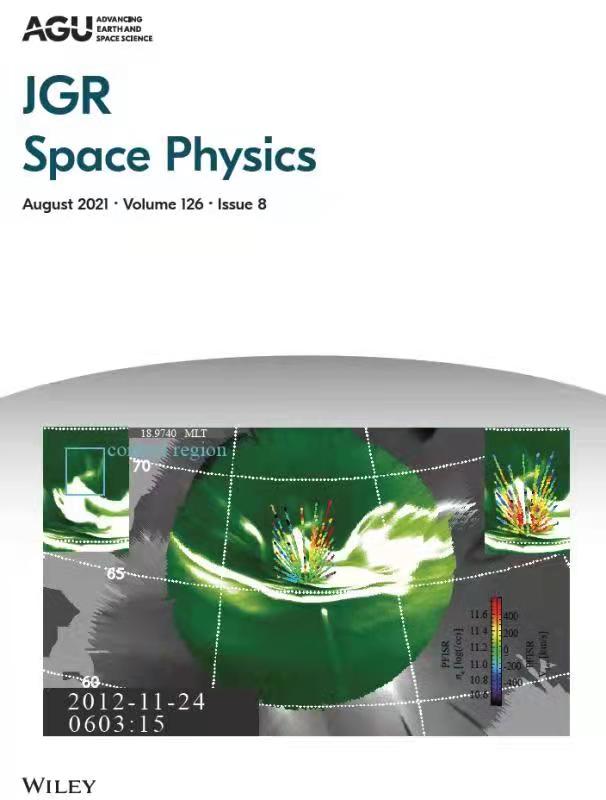

本站讯 近日,空间科学攀登团队“受极盖区冷等离子体驱动的极光亚暴西行浪涌形成与演化过程研究”取得新进展,研究成果发表在Journal of Geophysical Research: Space Physics(马羽璋等, JGR, 2021),并被遴选为8月份该期刊的封面文章。该工作主要由山东大学空间科学研究院、美国加州大学洛杉矶分校、美国阿拉斯加大学、美国波士顿大学等单位的研究人员合作完成。

极区电离层是太阳与地球能量和物质传输过程发生最为频繁、也最为重要的区域。被太阳抛出的高速等离子体——太阳风在抵达地球附近时会与地球磁层相互作用,其携带的粒子与能量将沿着地球极区开放的磁力线直接注入到极区电离层,进一步电离中性大气;而另有一部分粒子和能量则会被地球磁层“捕获”,储存在地球夜侧的磁尾中。当发生磁尾近地磁重联等过程时,这些储存的粒子和能量将以焦耳耗散等形式快速释放到地球夜侧的极区电离层中,在当地形成范围广阔、发光强烈的极光,并伴随有强烈的地磁扰动,这一过程被称为极光亚暴。

西行浪涌(Westward Travelling Surge)是极光亚暴期间出现的旋涡状发光结构,其具有显著倒“V”型能谱特征的电子沉降、较强的对流剪切和粒子沉降引起的电子密度增强。过去研究表明,西行浪涌的形成和演化过程与极光椭圆边缘出现的极向边界点亮极光(Poleward Boundary Intensification,PBI)密切相关。并且受粒子沉降、对流剪切等过程影响,西行浪涌中常常伴随有显著的离子上行通量和相位闪烁。闪烁能够影响、甚至中断电波信号的传输,进而干扰或瘫痪飞机、卫星、在轨航天器的导航和通讯系统,极大的影响了人类社会的生产生活。因此,研究西行浪涌的形成和演化过程,并进一步分析西行浪涌伴随的离子上行现象,不仅能加深人们对夜侧极光亚暴演化过程的物理理解,也将为极区电离层的空间天气监测与预报建模打下坚实的观测基础。

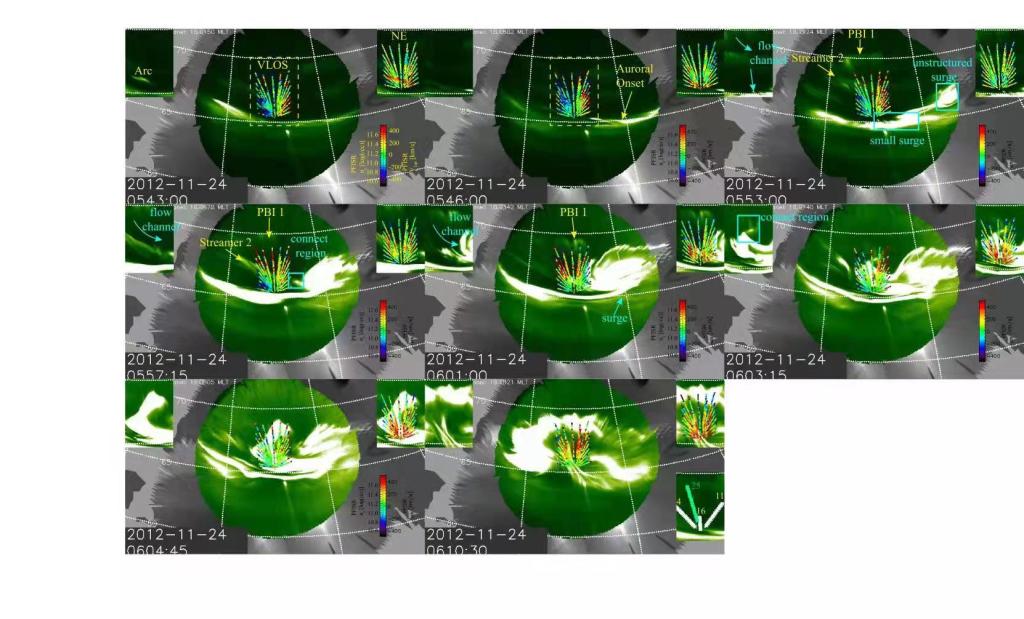

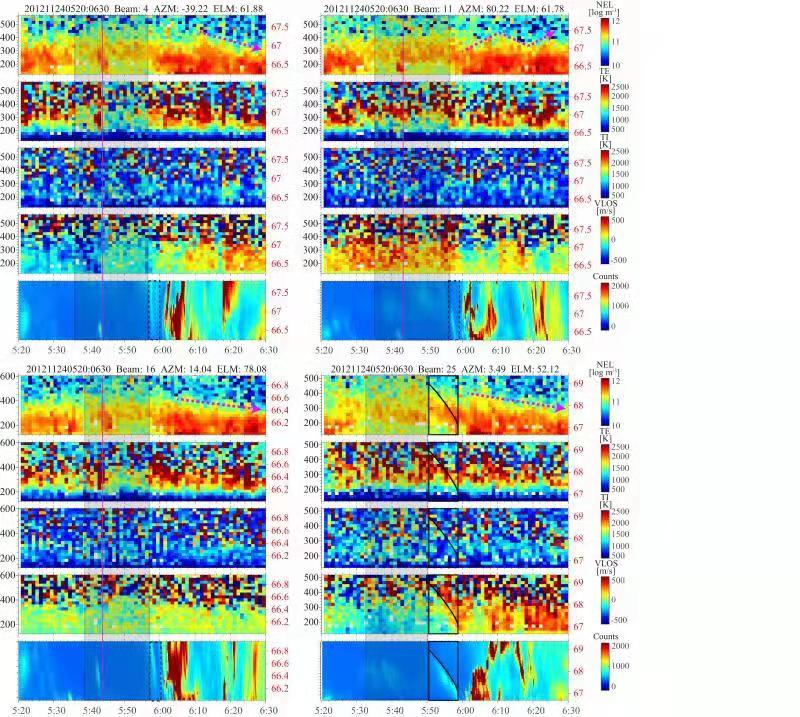

山东大学“太阳爆发及其对行星空间环境的影响”攀登团队极区电离层-磁层耦合课题组马羽璋、张清和等,利用位于北美扇区PokerFlat非相干散射雷达(PFISR)和全天空相机(PFASC)的观测数据深入分析了西行浪涌的形成与演化过程以及其伴随的离子上行过程。研究结果表明:(1)从极光椭圆边界形成的PBI伴随有低电子密度、电子温度的赤道向对流,该等离子体特征表明赤道向对流可能源于极盖区;在该对流与西行浪涌接触后将西行浪涌的极光强度将大幅度增加、并转变发光形态,这一现象预示着赤道向对流在磁尾的映射、爆发地向流(Burst BulkFlow)可能对磁尾动力学过程起调制作用,进而促进了西行浪涌的演化。(2)西行浪涌中的离子上行(品红色虚线箭头)常常伴随有显著的极向对流速度和极光粒子沉降,其中EB引起的极向对流会在垂直地面的方向上存在向上的投影分量,推动离子上行;极光粒子沉降将通过电子加热、平行电场加热等过程加速离子上行。该工作加深了人们对夜侧西行浪涌演化过程的理解,为下一步研究西行浪涌可能引起的空间天气效应及其对人类生活的影响提供了有力支持。

该论文由美国加州大学洛杉矶分校与非相干散射雷达组织AMISR提供观测数据。研究工作受国家自然基金项目、子午工程、中国电波传播研究所项目等资助。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2020JA028498